Por Tomás Alvarez

Hace algunas semanas, un prestigioso periódico madrileño publicó un reportaje sobre una de las comarcas leonesas más típicas, la Maragatería. En él, la persona que abordó el tema, mostró una “valentía” que iba más allá del límite de prudencia, intentando definir lo que eran los maragatos.

En el artículo citado indicó a los lectores que era probable que la denominación de maragatos derivase del latín mericator, aunque luego puntualizaba que este “grupo étnico” del territorio llevaba ya “más de tres siglos” poblando la zona y se dedicaba al transporte de “productos desde Galia, el mar, hasta los “gatos”, en referencia a Madrid”. Y esto era el origen de la palabra mar-a-gatos.

Confieso que me gusta que escritores y periodistas se ocupen de las cosas de nuestra tierra, aunque, por desgracia, muchas veces lo hacen con una peligrosa frivolidad. Por ello, tras la broma de que el nombre de mar-a-gatos deriva del tráfico desde el mar(la Galia) a gatos(Madrid), quiero poner un poco de reflexión y cordura, y aprovecho una de estas largas veladas de diciembre para escribir algo sobre la materia.

El origen de los nombres

En primer lugar, quiero recordar a los lectores que resulta habitual que el nombre de los lugares, los pagos y las gentes guarde relación con la geografía de la zona, la fauna, la flora, la orografía, con el origen de los pobladores del territorio, etc. Y –por otro lado- que en un país como España el origen de esos nombres puede tener en la mayoría de los casos uno o varios milenios, lo que hace que las denominaciones se vayan modificando, en función del paso de los siglos y las culturas. A veces, incluso acumulando significados o adecuando las expresiones a una nueva lengua. Un ejemplo: cuando citamos al río Guadiana, acumulamos río (español actual) guadi (Wadi, río en árabe) ana (río en el lenguaje autóctono prerromano). Otra modificación deriva de la adecuación de la palabra original a una similar de un nuevo idioma. Ello se comprueba en el caso de León, donde –olvidado su origen militar (legión) acabamos aplicando a la ciudad el nombre de un animal emblemático (león).

Si miramos a nuestro entorno comprobaremos la antigüedad de un gran número de palabras que identifican las comarcas y los pueblos. Así, la Valduerna no es sino el valle del Ornia, donde habitaba hace dos mil años la tribu de los orniacos; la Somoza no es otra cosa que la Sub-montia, el territorio que estaba en bajo el gran monte, el Teleno, o Valdeorras es sino el valle donde habitaban los gigurri, otro pueblo prerromano…

A veces el nombre deriva de un señor del lugar. Mi pueblo, Villamejil, muestra previsiblemente un origen romano: villa de Megisto. En la profunda Edad Media hay documentos que lo citan como Villamexiti.

Es muy habitual que en el nombre perviva el origen de los pobladores. Por ejemplo, lo vemos en Gallegos de Curueño, en el norte de la provincia de León. Otras veces el origen radica en la actividad, tal como Olleros, Carneros o Porqueros. Y también aparece incluso la religión, tanto con los nombres del santoral Santa Marina o San Miguel como con los propios credos …. Castrillo Matajudios, en Burgos, o Los Cristianos en Tenerife…

En la epidermis de la tierra, en las costumbres y las denominaciones está el pasado, la huella de las culturas, de las guerras y de las viejas religiones. Y hablando de nombres y religiones, tenemos cerca otra impresionante huella en la que se funde lo cristiano y lo pagano: Castrotierra.

Nuestra región, tras la conquista romana asimiló la cultura de los conquistadores, aunque sin perder el fondo astur, que ha pervivido hasta hoy en nuestras costumbres y lengua. Y eso se denota muy claramente en Astorga y su entorno. Recordemos que esta ciudad, la bimilenaria Asturica, fue la capital de un convento jurídico que iba desde el Cantábrico al valle del Duero; en tanto que León fue el principal asentamiento militar romano en la península.

Los bárbaros destruyeron el imperio, pero la civilización anterior no murió. En un cerro al sudeste de Astorga seguimos adorando desde hace dos mil años a la misma divinidad: la diosa Terra/Tierra/Tellus, responsable de la productividad de las tierras de cultivo. Después de 2000 años, los representantes de las tribus siguen acordando (votando) –en los días de sequía- sacar a la diosa del castro para pedirle lluvia... En esta votación podemos descubrir un culto civil. No son los sacerdotes, sino los síndicos, los compromisarios de los pueblos, quienes deciden la marcha… y lo hacen con su pendones…

Castrotierra no es sino el castro de la diosa Tierra, y la Virgen de Castrotierra no es sino la cristianización de un culto precedente, a la diosa Terra, Tellus o Tierra. Lo religioso está ahí.

Tesis para todos los gustos

Luis Alonso Luengo, en el libro “Los Maragatos. Su origen, su estirpe, sus modos” escribe sobre el tema que nos preocupa y cita una serie de estudios con interpretaciones de distintos autores sobre el origen de los maragatos. En ellas hay propuestas para todos los gustos, encontrando referencias a distintos grupos, lenguas y localidades semíticas; distintas razas de Europa, Asia y África, etc.

De esa amplia recopilación, él, como otros autores de la zona, parecen inclinarse por la vinculación a la palabra maragatos a “mercator”, mercader, en alusión a la activa vida comercial de la arriería. La sugerencia es cuando menos anacrónica y atrevida, habida cuenta de que el origen de la palabra es latino y es seguro que cuando los romanos fundaron Asturica Augusta y durante los días de dominación romana, ni las finanzas, ni la arriería eran precisamente la ocupación de los pobladores de la región.

Sospecho que buena parte de su ardor por la insistencia en defender un origen relacionado con el comercio radica en un interés, comprensible para un habitante del territorio, de relacionar a dicho grupo con un sector de cierto prestigio social como es el comercial; un origen, desde luego, muy por encima del que surge del razonamiento aparentemente más lógico, pero también más humilde y proletario: el que identifica a los maragatos como moros cautivos (mauri-capti)

Hay textos de la Edad Media que nos hablan de este origen… y uno a mi juicio importantísimo está en propio el Códice Calixtino, donde al hablar de un pueblo maragato, Rabanal, específica: “Raphanellus qui Captivus cognominatus est”.

Pero, pese a la lógica lingüística e histórica, pienso que lo de moros cautivos tampoco se sostiene y que se trata de una interpretación superficial del escriba del texto del Calixtino, más experto en el uso del latín que en el conocimiento del territorio y su historia. Fueron tantas las idas y venidas de los ejércitos (moros y cristianos), que los cautivos podrían haber sido liberados, y podrían haber retornado a sus tierras en cualquier momento.

Un origen religioso

Hace un montón de años, en Astorga, tuve el honor de dar el pregón de las fiestas de Santa Marta (mártir astorgana de tiempos romanos) y desde el balcón del ayuntamiento de la ciudad recordé a los asistentes la pervivencia de la romanidad en nuestra vida diaria, en nuestras costumbres, y hasta en las fiestas.

Me tocó dar el pregón un 21 de Agosto. Y recordé la relación directa de los días de las fiestas con los momentos de la cosecha. En los días finales de agosto, los granos del cereal ya se habían recogido y estaban llenando las paneras. En tiempos romanos, el 21 de agosto se celebraban las fiestas en honor de Conso, dios de los silos donde se almacena el cereal, y se le ofrecían las primicias de la cosecha. El 23, era la fiesta de Ops, esposa de Saturno, diosa de la abundancia agrícola. Y el 25 se honraba a Ops y Conso en la Opiconsivia, fiesta preludio de la siembra... Hoy nadie se acuerda de Ops y Conso, pero siguen festejando en esas fechas, y en la generalidad de los lugares seguimos festejando días de santos o vírgenes de hace dos mil años.

La pervivencia milenaria de ocultos aspectos religiosos en el día a día de nuestra vida es real. Nuestra cultura se cimenta sobre los nutrientes del pasado. Hay un interesante libro sobre los dioses de la sociedad astur escrito por Juan Ramón Sanz Villa, recogido en los Breviarios de la calle del Pez. En él, el autor afirma que la religión fue la parte más importante de la superestructura cultural de los tiempos antiguos.

Conocida la influencia de la romanidad y la religión en nuestra tierra y en nuestro tiempo, bien pudiera ser que la denominación de maragatos responda a un grupo de gentes que en la antigüedad veneraba a Marte (Mars) con la advocación de sagato.

Entre las muestras epigráficas astorganas del siglo III hay una pieza de mármol del siglo III con la leyenda: “SERAPIDI SANCTO ISIDI MYRONIMO CORE INVITAE APOLLINI GRANNO MARTI SAGATO I(ulius) MELANIO PROC(curator) AVG(gusti) V(otum) S(solvit). Se trata de una serie de citas a divinidades orientales (Serapìs, Isis y Core), junto a la divinidad indígena, el Marti-Sagato o Mars-Sagatus que encaja perfectamente con el nombre de Maragatos

Hasta en las leyendas de la zona aún encontramos posibles ecos de su culto. En el territorio de Valdemagaz hay un castro sobre el que perviven leyendas muy vivas. Tan vivas que en el siglo pasado se llegó a destrozar el yacimiento para buscar una famosa estatua de un rey o un dios denominado Magarzo, oculto en un lugar del valle ante una invasión. En aquel destrozo no apareció la estatua pero sí aparecieron interesantes muestras de cerámica ibérica y otros elementos que hoy no se sabe dónde están. Hace unos veinte años, cuando se creó la Asociación Rey Ordoño I, montamos una exposición titulada La tierra de los Amacos en la que presentamos un curioso pedazo de cerámica de dicho castro, con inscripciones prerromanas, signos y hasta un dibujo de una embarcación, que recordaba culturas mediterráneas orientales. La aparición de tales elementos es también una prueba de la importancia del centro.

El castro de Magaz debió de ser muy importante en la antigüedad. Tal es así que tras la romanidad se siguió denominando al entorno como Valdemagaz; al igual que, la importancia del desaparecido el castro de Bergidum, hizo que la comarca occidental se siga llamando con su nombre: Bierzo.

Pues bien, la leyenda del castro de Magaz, que habla de un reyezuelo que entierra sus tesoros y su propia estatua, se referiría en realidad del jefe político y religioso del castro que retiró u ocultó la estatua del dios, ante el avance enemigo y el temor de la derrota.

La famosa estatua de la leyenda bien podría ser alguna representación de Mars/Sagato... En dos mil años siguientes, el nombre habría evolucionado a Magarzo. Los cambios sociales y las interacciones entre idiomas y culturas diferentes conducen a este tipo de mutaciones.

Hay que recordar otro asunto importante. La aparición de la palabra Maragateria es relativamente moderna. No es el nombre de la comarca quien generó el gentilicio, sino al revés. Ello incide en que el origen de la palabra maragatos se consolidó muchísimo tiempo antes.

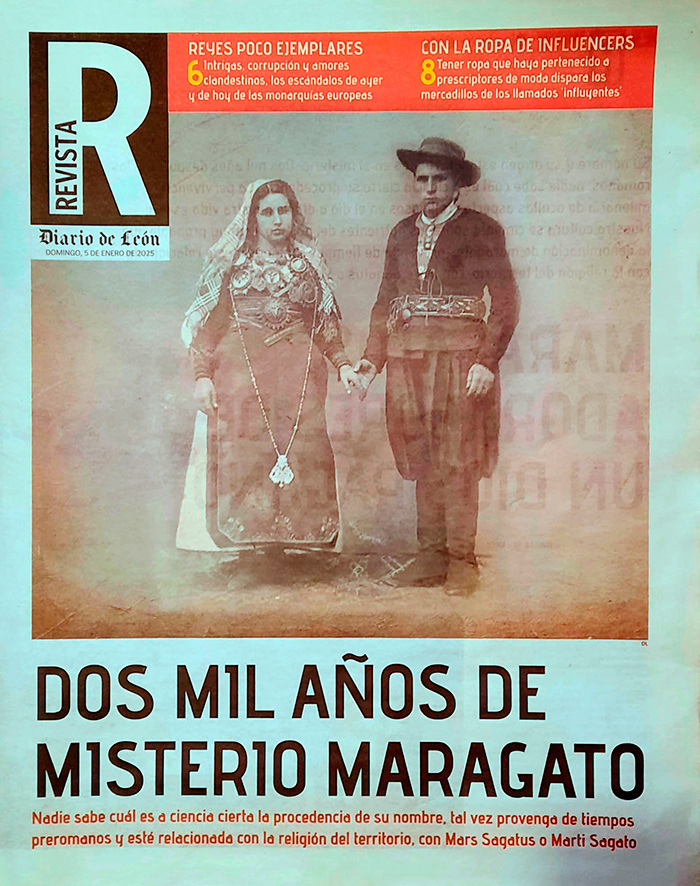

En definitiva: el gentilicio no es de es de anteayer. Ya en el siglo XII lo detectamos en el Códice Calixtino. Es muy probable que la denominación de maragatos provenga de tiempos romanos y esté relacionada con la religión del territorio, y en concreto con Mars Sagatus o Marti Sagato.

Artículo recogido en el Diario de León

Artículo recogido en el Diario de León